相模湾

| 相模湾 | |

|---|---|

| 親水域 | 相模灘 |

| 海洋 | 太平洋 |

| 国 | |

| 自治体 | 藤沢、鎌倉、逗子、茅ヶ崎、平塚、小田原など |

| 相模灘 | |

|---|---|

| 海洋 | 太平洋 |

| 国 | |

| 自治体 | 三浦、熱海、伊東、下田など |

相模湾(さがみわん)は、神奈川県に面した湾状の海域である。

目次

1 地理

1.1 主な海岸景観

2 海底地形

3 気候と潮流

4 生物

5 利用

6 災害

7 保全

8 隣接する自治体

9 脚注

10 参考文献

11 関連項目

12 外部リンク

地理

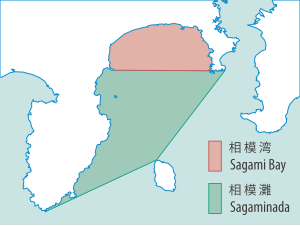

伊豆半島の石廊崎、伊豆大島、三浦半島の剱崎に囲まれた相模灘(さがみなだ)にあり[1][2]、そのうち、真鶴岬から三浦半島の城ヶ島以北にかけての海域が相模湾である[1][3]。ただし、石廊崎、伊豆大島、房総半島の野島崎に囲まれた海域を相模湾とすることもある[4]。

房総半島野島埼 - 伊豆大島南東端 - 伊豆半島沖神子元島 - 御前崎の間に基線が設定されている[5]。これより北側にある相模湾・相模灘は海洋法上日本の内水(内海)とみなされている。

東部は、三浦半島の丘陵が海に迫ったリアス式海岸である。岩石海岸および平磯地形で、小河川の河口付近に断続的に小規模な砂浜をみる。中部には、現相模川やその古流路等により形成された砂浜海岸が広がる。大磯・二宮には海岸段丘の礫浜がみられる。西部は、酒匂川等によって形成された砂浜海岸である。箱根山の山脚部にあたる部分は溶岩が直接海に至ったため、岩または玉石・砂礫から成る。湾内には、一級河川の相模川、および17の二級河川、14の準用河川が流入している。

主な海岸景観

箱根駒ヶ岳の山頂から見た相模湾と相模灘 > 説明画像

城ヶ島の赤羽根崎の岩門・海食崖・波食台- 逗子・葉山・佐島沿いの多島海

江の島の海成段丘・陸繋砂州・岩屋の海蝕洞

湘南地域の砂浜海岸

真鶴岬(真鶴半島とも)

海底地形

相模湾には、水深1000mを超える相模トラフが存在する[6]。トラフの斜面には、相模海丘、三浦海丘等の海丘群がある[6]。沿岸からは大磯海脚等が細長く張り出し、トラフからは多数の海底谷が延びる。

海岸付近で最も急峻なのは小田原から西の部分で、沖合0.5 - 1kmで水深100mに達する。大磯の海脚部より東では、隆起海岸段丘地形となり、段丘は陸上まで続く。水深100m地点は沖合約2 - 3kmにある。この東、相模川の南側延長上には平塚海底谷が存在し、谷の肩部は沖合約2kmで水深100mに達する。これより長者ヶ崎沖合にある葉山海底谷までの間、水深100mの地点は沖合約7 - 8kmにあり、遠浅の地形を見る。三浦半島部分では、沖合約4 - 5kmで水深100mに達する。

相模トラフでは北アメリカプレートとフィリピン海プレートがぶつかっているとされる。湾内を震源とする2回の関東地震(元禄関東地震、大正関東地震(関東大震災))の震源もここである。最深部の水深は約1,600mと近隣の駿河トラフ(最深部:約2,500m)と並んで日本沿岸で最も深いトラフの1つである(相模トラフ最深部は、相模湾からは外れた部分にある)。

気候と潮流

温暖で雨量の多い海洋性気候である。夏季は高温多湿な南西の風が吹き、冬季は空気が乾燥して晴天が続く。

潮流は上げ潮時に反時計回り、下げ潮時には時計回りに流れており、最強流速は相模湾の東側で1ノット(約0.51m/s)程度である。ただし、黒潮の影響が強まると、この限りではなく変化する。

生物

深海につながっていることで、非常に多様な生物が見られることで知られている。昭和天皇は相模湾で多くの海洋生物を研究し、その成果が多数の書籍として出ている。黒潮と深海からの栄養素が多種多様な生態系を作り上げており、貴重な回遊性の生物も多い。その中には、大型のジンベエザメ、ウバザメ、オニイトマキエイも含まれ、メガマウスやミツクリザメも記録されている。鯨類も数多く見られ、大型の種類ではマッコウクジラやツチクジラ、小型のイルカ類ではゴンドウクジラ類やハナゴンドウ、ハンドウイルカ、マイルカ、カマイルカなどが頻繁に観察される。伊東市の富戸ではイルカ漁が行われ、昭和時代には年間1万頭以上のスジイルカやマダライルカなどが水揚げされたが、捕獲数の減少から現在は散発的にしか行われていない。貴重なアカボウクジラ科の種類も、「ストランディング(座礁)」が多数報告されている。多くが深海に見られるオキナエビスガイが分布し、真鶴には北限近く分布する石サンゴ類が、相模川河口や三浦半島の砂質の干潟にはアカテガニもみられる。

利用

名所・旧跡や景勝地の存在、温暖な気候や海の幸に恵まれており、沿岸は江戸時代より観光地として栄え、明治期より別荘地、避暑地、レクリエーションの地としての利用もなされている。湘南海岸を抱え、サーフィン、ボードセーリングその他のマリンスポーツが盛んである。

港湾として、葉山港、湘南港、大磯港、真鶴港の地方港湾と、15港の第一種漁港、4港の第二種漁港、2港の第三種漁港(三崎漁港は特定第三種)がある。特定重要港湾、重要港湾は無い。

災害

相模湾沖で発生した地震による津波被害が歴史上何度も繰り返されており、古いものでは鎌倉時代の拝殿の流失や、室町時代の大仏殿の津波被害が文書に残っている。

大正関東地震津波では平均6m、痕跡が最大9mの津波による被害が生じ、また、沿岸の地盤が隆起し、二宮で2m、三浦半島で1.4m、小田原で1.2mの隆起が確認されている。

また、台風による高潮で、沿岸の被害や海岸侵食がもたらされている。近年では、平成19年台風第9号や平成29年台風第21号の影響により海岸の地盤がえぐられ、西湘バイパスが擁壁崩落や路面陥没の被害を受けている。この被害は、一帯に見られる砂浜の減少も一因ではないかという見解もある。

保全

相模湾一帯の砂浜で、砂浜の減少がみられる。砂の供給元である相模川や酒匂川の多目的ダム群による影響のほか、護岸工事や河口付近の変化、港湾工事等による砂の堆積・流出の変化が原因とされている。各海岸では、ブロック・人工リーフ等による消波等によって養浜が試みられている。

隣接する自治体

神奈川県南部の以下の市と町が面している。

- 三浦市

- 横須賀市

- 葉山町

- 逗子市

- 鎌倉市

- 藤沢市

- 茅ヶ崎市

- 平塚市

- 大磯町

- 二宮町

- 小田原市

- 真鶴町

脚注

- ^ ab神奈川県砂防海岸課 相模灘沿岸海岸保全基本計画 (PDF)

^ 相模灘 - コトバンク

^ 相模湾 - コトバンク

^ 第2回 西湘バイパス構造物崩落に関する調査検討委員会資料 参考資料

^ 「管轄海域情報~日本の領海~ 直線基線 三区域 本州南岸:野島埼~御前埼」、海上保安庁 海洋情報部、2017年9月10日閲覧

- ^ ab相模湾の海底地形 - 平塚市博物館

参考文献

この節の加筆が望まれています。 |

関連項目

- 日本の地理

- オキナエビスガイ科

外部リンク

神奈川県砂防海岸課 相模灘沿岸海岸保全基本計画 (PDF) 相模灘沿岸の概要

相模湾の海底地形 -平塚市博物館

座標: 北緯35度12分 東経139度24分 / 北緯35.2度 東経139.4度 / 35.2; 139.4