人口

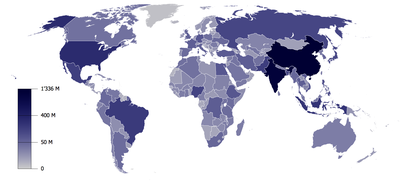

各国の人口(100万人)

全世界の人口ピラミッド

人口(じんこう、仏: 英: Population、独: Bevölkerung)は、ある人間集団の総体を指す概念であり、またその集団を構成する人間の総数を指す統計上の概念である。

- 人口の計測方法や変動を研究する学問は人口統計学と呼ばれる。イギリスの経済学者トマス・ロバート・マルサスは、1798年に『人口論』を著し、人口問題を論じた。

歴史人口学(人口の歴史的な変遷を研究する)

人口地理学(人口現象の地理的分布などを研究)

目次

1 一般的用法

2 その他の用法

3 国別の人口

3.1 各国の高齢化事情

4 都市別の人口

5 干支と人口

6 脚注

7 関連項目

8 外部リンク

一般的用法

一般的には、国家や特定の地域にいる集団について用いられる(世界の人口、日本の人口、県の人口など)。

日本の人口として最も一般的に用いられているのは、国勢調査によるものである。国勢調査では外国人も含めた人口が把握されており、国籍別の集計結果もある。平成22年国勢調査(総務省統計局)を参照。

住民基本台帳による人口は、日本人のみに関する統計であったが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、住民基本台帳法の適用対象となった外国人が含まれることとなった。住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成25年3月31日現在)(総務省自治行政局住民制度課)を参照。

20世紀に人類は人口爆発と呼ばれる人類史上最大の人口増加を経験した。過去6000年間に存在した全ての人口のおおよそ5分の1が現在の人口である。

その他の用法

1994年の世界の人口分布(濃いほど密集)

- 人口分布

国勢調査で把握している人口

昼間人口、夜間人口

- 年齢別人口

- 年少人口(0 - 14歳)

- 生産年齢人口(15歳 - 64歳)

- 老年人口(65歳以上)

- 前期老年人口(65歳 - 74歳)

- 後期老年人口(75歳以上)

- 従属人口(年少人口+老年人口)

- 労働力人口(就業者と完全失業者(就労を希望している人)の合計)

- 地域社会概念

- 世界人口

- 農山村人口

定住人口、交流人口

- マスとしての量

競技人口(スポーツなどの競技者の総数を指す)

コンピューターゲームのプレイヤー人口- 世界の日本語学習者人口

など

国別の人口

- 世界人口

国の人口順リスト

日本の人口統計 / 国勢調査(日本の人口)

- 国の人口増加率順リスト

各国の高齢化事情

世界人口における65歳以上人口割合[1]

OECD各国の老人(65-歳)一人あたり、生産年齢(20-64歳)人口[2]

21世紀の現在、先進国をはじめ世界の多くの国々で老年人口の相対的増加、すなわち社会の高齢化が進んでいる。

国際連合は2050年には世界人口の18%が65歳以上となると予測している[1]。OECD諸国においては現加盟国の全てにおいて、2050年には1人の老人(65歳以上)を3人以下の生産人口(20-65歳)にて支える社会となると予測されている[2]。

フランスでは、少子化対策制度をいくつも打ち出し、出生率も先進国中最高レベルである。

アメリカは先進国の中では出生率も比較的高く、移民も毎年入ってくるため、高齢化は緩やかなものになると見られている。

日本の総務省の2007年2月の月次推計では、総人口1億2774万人に対し、老年人口2694万人で、老年人口比が21.1%となり、超高齢社会である21%を超えた[3]。なお、日本の総務省の2007年の年次推計では、総人口127,771千人に対し、老年人口27,464千人で21.5%であった [4]。

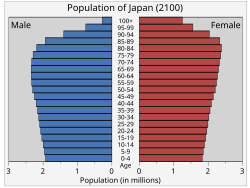

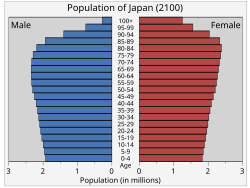

2010年の日本の人口ピラミッド

2050年の日本(国連推計値)

2100年の日本(国連推計値)

| ||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||

都市別の人口

| 順位 | メガシティ | 国 | 人口 |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京 | 34,700,000 | |

| 2 | 広州 | 26,400,000 | |

| 3 | ジャカルタ | 26,000,000 | |

| 3 | 上海 | 26,000,000 | |

| 5 | ソウル | 25,600,000 | |

| 6 | デリー | 23,700,000 | |

| 7 | メキシコシティ | 23,600,000 | |

| 8 | カラチ | 22,300,000 | |

| 9 | マニラ | 21,900,000 | |

| 10 | ニューヨーク | 21,600,000 |

- 世界の都市的地域の人口順位

- 世界の都市圏人口の順位

- 世界の100万都市一覧

- 世界の市域人口の順位

- 歴史上の推定都市人口

- メガシティ

- メガロポリス

- メトロポリス

- 米国

- アメリカ合衆国の主な広域都市圏人口の順位

- アメリカ合衆国の主な都市圏人口の順位

- アメリカ合衆国の主な都市人口の順位

- 日本

- 都道府県の人口一覧

- 日本の都市圏人口の順位

- 日本の市の人口順位

- 日本の町の人口順位

- 日本の村の人口順位

| |||||||||

干支と人口

- 日本

主に日本では丙午(ひのえうま)の年に生まれた子ども(とくに女の子)はよくないという迷信から、丙午の年の出生数は少なくなる傾向がある。丙午であった1966年は、出生数136万974人(合計特殊出生率1.58)であり、1965年の出生数182万3697人(合計特殊出生率2.14)、1967年の出生数193万5647人(合計特殊出生率2.23)と前後の年よりも出生数が少ない[6]。次の丙午は1966年から60年後の2026年である。

- なお、十二支別人口では、戌年生まれが最も少ない(2018年1月1日現在)[7]。

- 中華文化圏

中華文化圏である中国、台湾、世界各地の華僑においては特に龍年(辰)は縁起が良いとされ12年周期でベビーブームになる傾向にある。蛇年(巳)は縁起が良くないとされ少子となる傾向がある。

- 壬辰(みずのえ たつ)は女偏を付けることで“妊娠”となるため、さらに縁起が良いとされている。

脚注

- ^ abWorld Population Ageing: 1950-2050, United Nations Population Division.

- ^ ab OECD Society at a glance 2014 (Report). OECD. (2014). Chapt.3.11. doi:10.1787/soc_glance-2014-en.

^ e-Stat 人口推計 各月1日現在人口 月次2007年2月 年齢(5歳階級)、男女別推計人口(平成18年9月確定値、平成19年2月概算値)

^ e-Stat 人口推計 各年10月1日現在人口 年次 2007年 3.年齢(5歳階級)、男女別人口及び割合-総人口(各年10月1日現在)

^ Brinkhoff (City Population: The Principal Agglomerations of the World) 2013年4月1日現在

^ “平成21年(2009)人口動態統計(確定数)の概況”. 厚生労働省 (2010年9月2日). 2010年9月17日閲覧。

^ “1 戌(いぬ)年生まれの人口は976万人”. 総務省統計局 (2017年12月31日). 2017年12月31日閲覧。

関連項目

- 合計特殊出生率

- ベビーブーム

- 人口爆発

少子化 - 人口減少社会

- 世界人口デー

概念

- 人口密度

- 昼間人口

- 人口重心

- 人口ピラミッド

学術研究

- 人口統計学

- 人口地理学

- 歴史人口学

- 人口可容論

外部リンク

ウィキメディア・コモンズには、人口統計に関するメディアがあります。

ウィキメディア・コモンズには、人口統計に関するメディアがあります。

| ||||||||||||||||

| ||||||||||||||||